学習のポイント

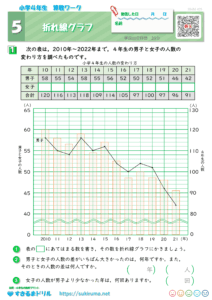

折れ線グラフに表すよさを生かして、変化のようすがよく分かるグラフのかき方を考えます。波線を用いて、目盛りを省略したグラフをかくことができるようにもしましょう。

- 折れ線グラフの特徴を復習しましょう。

- 変わり方のようすがわかりにくいことに気づき、折れ線グラフを並べ比較しましょう。

- 1目盛りの表す単位を変更し、変化のようすが分かるグラフのかき方を理解しましょう。

- 表のデータをもとに、省略できる範囲を考え、波線のある折れ線グラフをかくことができるようにしましょう。

折れ線グラフの特徴

点のつながり: 棒グラフが棒の長さで量を表すのに対して、折れ線グラフはデータのある場所に点を打ち、その点と点を線で結んでグラフを作ります。

変化の様子が分かりやすい: 線がつながっているので、時間とともに増えたり減ったりする様子、つまり「変化の傾向」をパッと見て理解しやすいのが一番の特徴です。

折れ線グラフでよく表されるもの例えば、こんなものがあります。

- 気温の変化: 1日の中での気温の移り変わり(朝、昼、晩でどう変わったか)

- 植物の成長: 植物の背丈が1週間ごとにどれくらい伸びたか

- 売上高の変化: お店で売れた商品の数が月ごとにどう変化したか

折れ線グラフの読み方・書き方

目盛りを読む

- たて軸(縦の線)は「何を表しているか」と「目盛りの単位(1つの線がどれくらいの量か)」を確認します。

- よこ軸(横の線)は「いつの時点か」や「何の種類か」を確認します。

点と線を見る:

それぞれの点が、よこ軸とたて軸のどの位置にあるかを確認して、その時の数量を読み取ります。線が上向きなら「増えている」、下向きなら「減っている」という変化が分かります。線が水平なら「変化がない」ことを示します。

折れ線グラフのポイント!

- グラフの題名: 何のグラフなのかが分かるように、必ず題名をつけましょう。

- 軸の名前: たて軸とよこ軸がそれぞれ何を表しているのか、名前を書きましょう。

- 目盛りの数字: 正しい数字を書き入れましょう。

折れ線グラフは、身の回りのいろいろな変化を分かりやすくするツールです。色々なデータで折れ線グラフを作ったり、読み取ったりしてみましょう。

新・算数ワーク

プリント一覧